«Родительский дом был очень открытый, там было место встреч – один из московских интеллигентских домов»

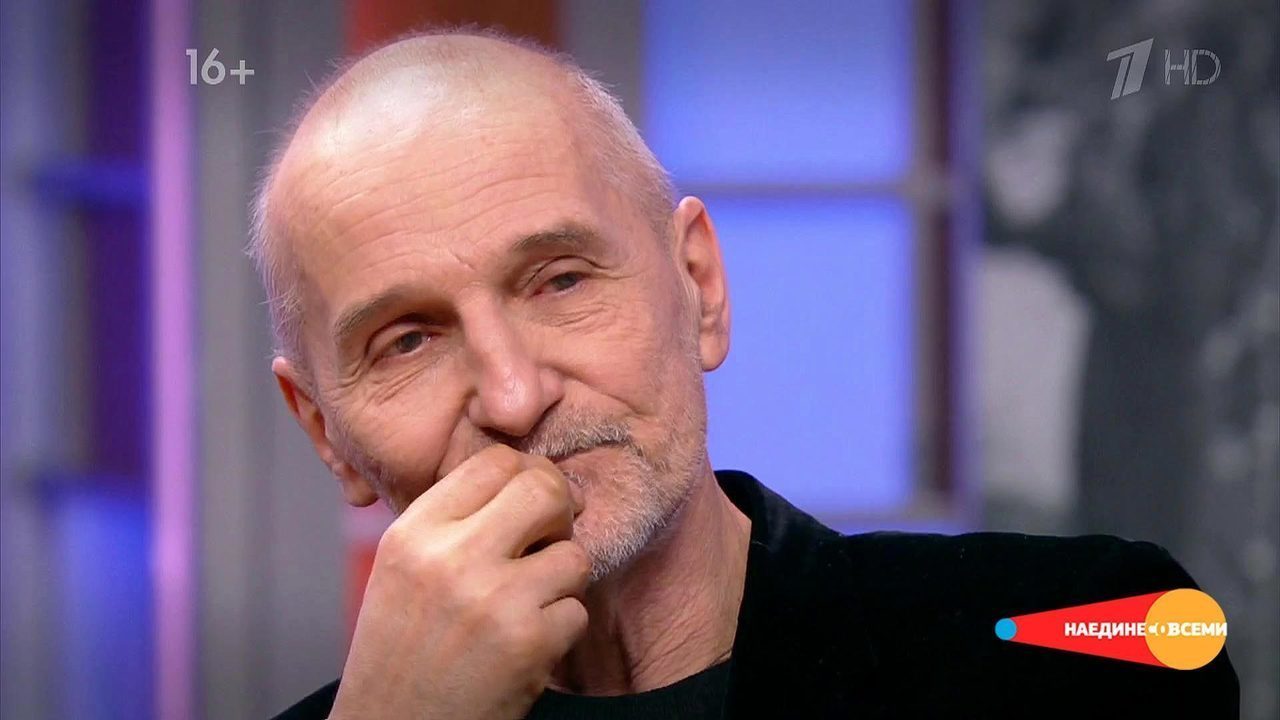

— Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Жизнь замечательных», и с вами я, его ведущий, писатель Алексей Варламов. А в гостях у меня замечательный кинорежиссер, сценарист Павел Семенович Лунгин. Спасибо большое, что нашли время прийти. Для меня большая честь и большая радость поговорить с вами о вашем творчестве, о ваших фильмах. Но, вы знаете, начать я бы хотел с такой темы, может быть, для вас несколько неожиданной. Дело в том, что у нас с вами общая альма-матер – филологический факультет Московского университета. Я знаю, что вы в своих интервью, если я правильно понимаю, говорили, что, в общем, никакой большой роли это образование, которое вы получили, в вашей жизни не сыграло. Но тем не менее вы учились на таком особом отделении филфака, которое называлось «Структурная и прикладная лингвистика», там, где лингвистика соединяется с математикой. И в моей жизни получилось так, что, когда я поступил на филфак, нас отправили на картошку. А вместе с нами был второй курс. И это были «осипляне» – те самые, которые учились на том же отделении, где и вы. Это были жутко умные ребята. И я ужасно счастлив, что для меня университет начался на этих картофельных грядках. И их разговоры, общение с ними – это было, ей-богу, не хуже, чем лекции и семинары. Поэтому все-таки мой вопрос. Ваши ощущения, воспоминания, ваше восприятие этих студенческих лет – все-таки можете что-нибудь об этом рассказать? Как вы вообще туда попали?

— Я бы очень хотел сейчас учиться на филологическом факультете. И совершенно бы нечего делать было на ОСИПЛО – это отделение структурной и прикладной лингвистики, действительно. Потому что... Ну, знаете, это модное было тогда, видимо, дело, и родители меня отправили, как-то уговорили поступать туда, потому что им казалось, что там больше свободы научной. В общем, я считаю, что эти годы для меня прошли довольно бездарно, потому что я так массы книг не прочитал, которые прочитал бы на филологическом факультете. А математиком я так и не стал тоже.

— Ваш отец – киносценарист. И ваша мама известна ничуть не меньше, а, может быть, даже больше, – Лилианна Лунгина. Это переводчик, великий переводчик. Все знают, что «Малыша и Карлсона» мы узнали в ее переводе. То есть дом действительно у вас был поразительный, как я понимаю.

— Дом был очень интересный, дом был открытый. И это была оставшаяся от деда старая московская квартира, 100 метров, даже больше. И они привыкли собирать друзей. И жили у нас люди часто. И вообще там было место, так сказать, встреч. Один из московских интеллигентских домов. То, что сейчас объяснить сложно. Ну, Некрасов у нас останавливался всегда, Виктор Платонович. Целый круг писателей, режиссеров, наверное.

— А кого еще помните, кроме Некрасова?

— Всех помню. Тендрякова помню, Фазиля Искандера помню. Володя Войнович очень много у нас бывал.

— А Шукшина не помните?

— Шукшина не было никогда.

— Знаете, очень интересный момент. Когда я писал биографию Шукшина, я столкнулся в мемуарах как раз Виктора Некрасова, что он приводил Шукшина в ваш дом. Они вообще очень дружили, Некрасов и Шукшин. И Шукшин впервые в вашем доме прочитал Евангелие. И, прочитав Евангелие, Василий Макарович сказал: «Железная книга!»

— Она до сих пор железная, она до сих пор стоит.

— А вообще, как вы к Шукшину относитесь?

— Я отношусь к нему очень хорошо, с большим интересом. Я считаю, что он сверхталантливый писатель, потрясающий актер. Меньше всего он для меня режиссер.

— Не нравятся его фильмы?

— Ну, нравятся, но это... мне кажется, художественная выразительность его рассказов, какое-то понимание души. У него во всем есть понимание русской души, вот этой какой-то российской. Но он для меня писатель, потрясающий актер. И потом режиссер. Но, вообще-то, такие люди определяют время целое.

«Помню, как молодой Тарковский с Кончаловским приходили к Некрасову и показывали ему сценарий "Андрея Рублева"»

— А кто еще, по-вашему, определял то время, в которое вы взрастали, мужали, взрослели?

— Из писателей, наверное, это был Битов. Это был Трифонов тоже. Ну и Солженицын все-таки.

— А из режиссеров? Из кинорежиссеров чьи фильмы вам казались наиболее интересными?

— Знаете, я, конечно, под огромным влиянием Алексея Германа был всегда. И даже какое-то время считал себя его учеником. Хотя способ моего, так сказать, делания кино, отличался от его. Он в принципе был трудноповторим. Мне кажется, что очень хорошие режиссеры Климов, Шепитько, вот их какой-то такой... Железные фильмы. Шукшин сказал: «Железная книга», а я бы сказал: железные фильмы, которые жили не в относительном мире, где как бы все позволено, все дозволено, в мире оттепели, а они жили уже в мире жесткости и в мире «ты на этой стороне, а я на той», вот это. И почему-то меня это волновало так же точно, как меня волновал Герман, который просто создавал мир, а не настроение. Он не создавал музыкальную тему, он лепил какой-то особый мир с большим напряжением внутри.

— А Тарковский?

— Тарковский был в том мире, в старом. Хотя я долгие годы был президентом Фестиваля Тарковского в Иванове, в Плесе.

— «Зеркало», да?

— Да. И я даже помню, как Тарковский, молодой, с Кончаловским приходили к Некрасову и показывали ему сценарий «Андрея Рублева». Они его вдвоем написали. И они к Виктору... Мы его звали Вика всегда, Вика и Вика. К Виктору Платоновичу Некрасову, который жил тогда у нас, пришли два таких молодых красавца. Мне было, наверное, лет 12-14. Они, видимо, во ВГИКе тогда учились, ну прямо какие-то два небожителя пришли. Они заперлись в комнате, меня выгнали, и я припал к щели, пытался что-то услышать. Но Некрасов был человек совсем другой эпохи, я не думаю, что он понял «Рублева».

— А что они хотели от него услышать?

— Ну, хорошо ли это написано, интересно, понимает ли он, о чем они хотят сказать. Но мне кажется, это было совершенно вне его эстетики, потому что больше они что-то не появлялись. Я не помню. Шпаликов ходил много, они с Некрасовым дружили очень. Я, вообще-то, как-то... Вы знаете, я... Меня совсем в юности предлагали познакомить с Ахматовой. Я увильнул, потому что стихи хорошие. Потом - в Нью-Йорке с Бродским, и я тоже. Мне кажется, что это какие-то открываются... Ну... «Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон...» Это как-то по-другому я воспринимал. Но Тарковский, по сути дела, сделал колоссальную вещь для русского искусства, конечно. Он перевел на язык кино понятие души, поэтому весь мир был потрясен и по-прежнему потрясен этими возможностями. Для меня «Зеркало», конечно, и «Иваново детство»... Поздние фильмы, мне кажется, менее интересны, но «Андрей Рублев», естественно, может быть, «Зеркало», как ни странно, больше всего.

— Вам не кажется, что все-таки в мире советское кино гораздо меньше известно, чем оно того заслуживает, и оно все-таки так и осталось нашим феноменом? Ну да, Тарковского в мире знают. А кого еще?

— Никого.

— А почему так происходит, как вам кажется?

— Понять это очень сложно. Как-то эти фильмы не входят в ротацию, хотя итальянские неореалисты говорили, что Донской был их учителем, Марк Донской, про которого вообще никто не знает и не помнит здесь. Для меня, не знаю... Может быть, Дзигу Вертова? Нет, пожалуй, не знают.

— Нет, может, то кино, там, Эйзенштейн – понятно, оно стало фактом мировой культуры. Я говорю именно про кино 1960-х, 1970-х.

— Ну а кто знает что про кино 60-х, кроме каких-то великих, так сказать, итальянских, французских фильмов, режиссеров? Что мы знаем, кроме Бергмана, Феллини, Антониони? А что у вас осталось?

— Уже немало.

— Бертолуччи даже. Но вы знаете, у нас не было людей, которые поднимали. Это все-таки было кино очень подцензурное. Не знаю, не понимаю тоже, до конца не понимаю, как будто мы описывали какие-то разные миры. И видимо, тот мир социалистический, коммунистический, он так до конца и непонятен. Мне кажется, что Европа скорее видела там кто иллюзии (очень много левой интеллигенции, невероятно много)... Все фестивали – это левые фестивали. Вот сейчас все фестивали – это бывшие маоисты, старенькие уже, троцкисты все, это просто... Почему это феномены иранского кино? Потому что это такой марксистский подход. Или, там, киргизского кино. Или воспринимали Россию как концлагерь и, так сказать, видели, что люди уродливы сами, что люди некрасиво одеты, и это отталкивало. И вот это политизированное восприятие... Мне кажется, что там начали наше кино воспринимать и широко смотреть, как ни странно, в 1990-х годах. Я вот попал. Я, так сказать, дитя этого интереса.

«Думали, что навсегда, но оказалось, что двери открылись ненадолго»

— Как вас вообще в кино занесло? Вы окончили ОСИПЛ, филфак, и что дальше было?

— Ну я мучился, я не очень был приспособлен к этой жизни. Не мог найти работу, что-то меня выгнали из какого-то научно-исследовательского института. ИКСИ такой был, социологический институт, конкретных социальных исследований. Потом я пытался работать в газете. Я сам не знал... Меня, конечно, разрывало страшное желание жить. Вот эта энергия, которая из меня потом вылезла и до сих пор еще вылезает, она меня тогда просто распирала. Я хотел жить, пить, любить, сходить с ума, я не знаю. Это было какое-то... Это было очень интересное, очень энергетичное, активное время.

— А кто-то называет его временем застоя. Какой же тут застой?

— Нет, это не был застой, конечно. То есть как сказать? Это, может, и было время большого застоя, но я был в какой-то пробирке в этом времени застоя, был такой тонкий слой наверху аквариума, в котором бесновались инфузории-туфельки. Я был один из этих микроорганизмов. Потом я начал писать сценарии. Ну, вроде отец пишет, и я начал...

— Вы просто пошли по стопам отца?

— В общем, да, хотя мы с ним практически не работали никогда вместе. Я как бы не посвящал себя его творчеству. Ну, не знаю, по-другому как-то. И после того как я написал довольно много не очень хороших сценариев, я понял, что то, что я вижу, – это как-то по-другому. То, что я пишу, совершенно было непохоже.

— А вы были довольны фильмами, которые снимали?

— Нет, никогда. Я брал псевдонимы, я снимал имя, потом я махнул рукой и плюнул на это. И как-то, когда началась перестройка в 1989 году, в первую же щель (так получилось) я шмыгнул. У меня был уже тогда сценарий, я начал писать. Меня как-то...

— Это так все ближе, да?

— Да, я вообще дитя перестройки, конечно. Я работал почему-то... Я попал сначала не на «Мосфильм» как сценарист, а в студию Горького. И там я сидел в приемной директора студии, не знаю, наверное, месяц целый. И он меня все не принимал. Понимаете, это было что-то такое, что нельзя войти, нельзя сказать. Это было какое-то совершенно иерархическое общество, которое тебя все-таки по лицу, по выражению лица, даже по тому, что из тебя исходило... И я видел, как туда люди втаскивают ящик коньяка, например, прямо к нему туда, и двери распахивались. Я все сидел и сидел. Я помню, в какой-то момент просто уже не мог. Я открыл дверь, вошел туда и увидел краснолицего человека за большим пустым полированным столом, который, увидев меня... У него почему-то луковица лежала нарезанная и стакан. Он так смахнул это в ящик каким-то совершенно профессиональным жестом. Это было другое время. И время очень изменилось. На «Мосфильме», может быть, была иная атмосфера. И время очень изменилось, как только началось перестроечное время.

— И вы вспоминаете его с благодарностью?

— С огромной, конечно. Когда начались художники, когда началось это все... Может быть, там было много и неправильного, понимаете? Но это был тот бульон, в котором... жила жизнь.

— А как возникла идея фильма «Такси-блюз»?

— Ну, как?

— Вы сначала написали сценарий?

— Да, я какую-то придумывал историю, которая каким-то образом была похожа. Понимаете, когда началась перестройка... Все мои фильмы до этого как бы были не про меня. Это были все-таки развлекательные фильмы. Я не мог переступить эту цензорскую...

— То есть внутренний цензор своего рода.

— Да. Я писал про Гайдара, я писал про Харлампиева (изобретателя самбо), писал просто про какого-то изобретателя. У меня какие-то детские фильмы. Но я никогда не писал о себе, потому что мне казалось, что я вообще не принадлежу этому миру. И как только началось какое-то размывание оттепели, оттепель-2 – это было веселое время, потому что каждый день открывались выставки, каждый день можно было идти куда-то, в какой-то подвал, смотреть какого-то невероятного художника. И все хотели, все хотели. И все это было дико ценно. И чтобы посмотреть фильм Тарковского, или фильм какой-то современный, или полусовременный западный фильм, можно было ехать черт знает куда, через всю Москву, три часа, и там биться, ломиться в двери. Появились рок-группы. Я не знаю даже, как это произошло. Это, знаете, как в поезде: ты едешь в метро, потом вдруг свет, двери открылись, и у тебя есть минута. Думали, что навсегда, но оказалось, что двери открылись ненадолго, но тогда можно было выскочить. И в то же время я чувствовал уже тогда, что в эту перестройку входят не все, что многие люди боятся, что эта новая жизнь, эта новая свобода воспринимается многими людьми как опасность, проклятие. Но это сложно вообще, быть свободным.

— И вы об этом сняли свой первый фильм?

— Да. Мне кажется, что это была, так сказать, встреча двух людей, которых разнесло абсолютно. Они были разные. Таксист этот, замечательный актер Зайченко, и Мамонов, они совершенно... Они как бы и друг без друга не могут, но и вместе не могут. И эта их дружба, любовь, ненависть мне казалась очень типичной для нашего времени.

«Я не слушал Мамонова тогда, но увидел это измученное похмельем лицо, заикающийся голос, эту смесь робости и неистовства в нем – я понял, что это человек свободы»

— А вы согласны с теми критиками, которые говорят о том, что это две разные стороны русской души?

— Я не знаю, у души сторона вообще есть или нет.

— Или сколько сторон?

— Я не уверен, сколько сторон у души. Но да, мне кажется, это в то же время вечный... Вы знаете, «Такси-блюз» – мне не удалось повторить такой успех. Потому что «Такси-блюз» был построен на архетипических образах. И он был понятен везде в мире – и во Франции, и в Америке.

— И вы получили большой приз на Каннском кинофестивале?

— Я получил приз, я получил приз за лучшую режиссуру. Это был мой дебютный фильм, я никогда не снимал ничего. Поэтому это был такой какой-то большой успех.

— Немногие наши режиссеры могут этим похвастаться.

— Ох, немногие. Ну вот видите, я, честно говоря, как был непрофессионалом, так и остался. Я каждый фильм как бы решаю заново. Вот вы уже профессионал, вы знаете, как писать книгу?

— Нет.

— Нет, вы тоже не знаете. Я думаю, что западный писатель знает, как писать книгу. Вот он как-то овладел... И казалось бы, после этого успеха я должен был его...

— Тиражировать и дальше развивать.

— Каким-то образом остаться на этом архетипическом уровне. А я снова и снова снимал фильмы о России, которые уже как-то были, наверное, менее понятны, может быть, менее интересны.

— А это вот интересный момент. Ваша эволюция, какие темы вы брали. Мы об этом обязательно поговорим. Но мне сначала хочется про Мамонова спросить. Как он вообще возник в вашей жизни, творчестве?

— Случайно, абсолютно. Понимаете, это было время такое перестроечное, и надо было все делать по-другому, известные актеры мне и не нужны, потому что их знают, мне нужно найти какого-то человека оттуда, из жизни. И я помню, по-моему, это было зимой, Новый год, 89-го года, видимо, я включил телевизор и увидел там, как поздравляли с Новым годом, какие-то интервью уже на 1 января. Я увидел Мамонова, который тогда был известен как лидер «Звуки Му». Я не очень люблю рок, я не слушал Мамонова тогда, но я увидел это измученное похмельем лицо, такое странное, такой его... какой-то такой заикающийся голос, эту смесь робости и неистовства в нем. И я просто понял, что вот это человек свободы. И я нашел его, познакомился с ним, мы с ним говорили, в общем, в результате уговорил его сниматься.

— Вы знаете, есть такая интересная деталь, которая вас сближает. Во-первых, вы два коренных москвича, он с Каретного Ряда, вы с Арбата, но его мама – переводчица, я посмотрел в интернете, с норвежского языка, и они были знакомы с вашей мамой.

— С моей мамой, которая тоже переводила со скандинавских языков. Это прям удивительно.

— Трудно было с ним работать?

— Вы знаете, мне почему-то легко, но вообще говорят, что с ним было очень трудно. Но он, правда, завязал и не пил. Вообще, очень интересно, конечно, что каждый раз, когда мы с ним встречались, это высекало какую-то искру.

— А вы дружили?

— Нет, у него не было друзей. Это человек со снятой кожей, с обнаженными нервами, он находился в себе в состоянии или поиска, или обиды, или какого-то внутреннего переживания. Он, например, не мог жить в гостинице. Люди его разрушали, общение его разрушало. Когда мы снимали «Царя» в Суздале, мы снимали ему отдельный домик, отдельную квартиру, потому что жить со всеми в гостинице... Я понимаю его тоже.

«Я думал, что «Остров» 50 человек посмотрят и все»

— Но ведь получилось так, что вы его сняли в «Такси-блюз», это 1990 год, допустим, и потом долгое время вы его не снимали, и он только появится в фильме, который стал самым вашим знаменитым фильмом, в фильме «Остров».

— Да.

— А когда вы задумали «Остров», вы уже знали, что там будет Мамонов?

— Вы знаете, просто так получилось, после «Такси-блюза» денег не было.

— Извините за такой вопрос шкурный. Премия на Каннском фестивале, она денежная?

— Нет.

— И она не дает большего проката, покупают фильм в других странах?

— Не мне же. Я тогда вообще ничего не понимал.

— То есть деньги на вашем фильме заработал кто-то другой?

— Конечно. Я ничего не заработал. Но это правильно, может быть, потому что за входной билет надо платить, но это входной билет в какую-то высшую лигу. Так оказалось, что я мог работать во Франции тогда, и жил как-то между Москвой и Парижем. И французы давали мне деньги небольшие. Правда, у них есть система помощи кинематографу восточному, тогда это так называлось. В общем, все тогда работали с французским Министерством культуры. И Мамин, и Тодоровский. И я как-то жил то тут, то там и начал снимать на французские деньги в Москве. Я снимал на русском языке, и они давали мне, это считалось... Тогда был огромный интерес к России, они шли у меня все. «Луна-парк» там, я помню, весь город был заклеен афишами. А Мамонов шел своим путем. Вообще, это интересно. Сын Гинкаса и Яновской написал пьесу, называлась она «Лысый брюнет». Такое современное перестроечное искусство. И он попросил меня показать ее Мамонову, я их свел. И Мамонов начал играть в театре с большим успехом. А я переехал. Тут появились деньги. Режиссер - это такое эгоистическое существо, знаете, как птички: где сыпят на подоконник пшено, туда он и прилетает. И я прилетел сюда, и мне попался «Остров».

— «Остров» – ведь сценарий не ваш, да? Сценарий... А как было? Сначала замысел, потом сценарий?

— Нет, мне попался этот сценарий, который очень сильно переделывался в процессе работы. Я не стал ставить свое имя, потому что я обычно... Потому что затея была не моя, но там очень многое перепридумано. Это была такая буколическая история. Вот как сказать? Вот история, которая была на маленьком... на озере, в лесу. Это была совершенно иного типа история. Ввести туда это море, ввести туда берег, эту воду, этот постоянный ветер. Это все было совершенно... Я как-то по-другому его увидел. Кстати, интересно, что долгое время наша декорация сохранялась. Сожгли ее два года назад. Так ее какой-то мужик, который снимался у нас, рабочим он был, по-моему, уже показывал ее как достопримечательность.

— А вы долго снимали «Остров»?

— А я все снимаю три месяца.

— То есть это была осень?

— От двух до трех месяцев. Это была почти зима.

— Предзимье такое.

— Мы закончили, чтобы снег шел. Вообще, было много интересного. Морозов не было, море не замерзало. Хотя мы снимали почти до декабря.

— Но там же совсем короткие дни. Практически вообще...

— Ну вот как-то снимали, черт знает почему. И потом приплыла стая таких мелких китов, белухи называются. Знаете?

— Конечно.

— Белые... И вдруг такие, как льдинки. По морю по этому. А пошли в конце, и камеру уже убрали. Я даже не мог снять. Я бы снял, конечно. Но это было очень счастливое время, «Остров». Тяжелое и счастливое время.

— А вы ожидали, что будет такой успех у этого фильма?

— Нет, конечно нет. Я думал, его 50 человек посмотрят и все.

— Потому что «Остров» – это, действительно, было что-то фантастическое. Мне кажется, вся Россия смотрела этот фильм. И вот как вам это удалось снять? Это просто чудо какое-то.

— Не знаю, как-то... случайно, по-моему. Такие вещи, они не продумываются. Это как-то... Входят соединения звезд, сил, Мамонова, оператора потрясающего, Андрюши Жегалова.

— И конечно, эта религиозная составляющая, она настолько сильная. Там же еще был консультант, как я где-то читал.

— Это был такой чудесный монах, который приезжал к нам. Молодой, очень добрый, очень хороший. Который с Петей был уже знаком. До этого, по-моему, ему было поручено окормлять, как это говорится, всяких рок-музыкантов и прочих людей. Отец Косма был чудесный совершенно. Мы с ним перезваниваемся иногда.

«А Янковский сидит, курит трубку, совершеннейший англичанин»

— Вот я, знаете, хотел такой личный вопрос вам задать. Павел, вы родились 12 июля, я посмотрел, 1949 года. 12 июля - это день верховных апостолов Петра и Павла. Вас назвали именно поэтому Павлом или какая-то другая была причина?

— Не знаю, думаю, что да. Это странно, хотя они были не религиозные люди. Вообще, я жил в не религиозной...

— Но Евангелие было в вашем доме, железная книга.

— Конечно.

— Но ведь это же интересно, что вы, будучи, в общем, скорее светским человеком, как бы вторгаетесь на эту территорию с вашим фильмом. И логично предположить, что церковные люди могут отнестись к этому в лучшем случае с подозрением, недоверием. А тем не менее этот фильм был принят, прежде всего, по-моему, вот именно среди православных, среди верующих людей, которым жутко все это понравилось.

— Ни у кого мы не просили благословения, никому мы не показывали этот сценарий. По-моему, скорее он понравился простым людям, и тогда Церковь уже как-то пришла, потому что... Я не уверен, что... Но патриарху очень понравился.

— Да, патриарху Алексию Второму фильм понравился.

— Он звал нас, общался с нами.

— Вы встречались с ним?

— Да, грамоты нам дал какие-то благодарственные. Это был какой-то светлый период. Знаете, несколько фильмов я на высокой ноте снял, вот «Свадьба» так снята, на какой-то огромной энергии любви. И «Остров» на огромной энергии любви снял.

— А фильм про Ивана Грозного был снят, видимо, уже не на энергии любви. Мне кажется, его довольно тяжело смотреть.

— Тяжело смотреть, да.

— «Царь».

— Да.

— Вот я помню просто свои ощущения...

— А вы посмотрите еще раз, вы удивитесь.

— Может быть. Я помню, мне невероятно понравился в этом фильме Янковский. То, как он играет митрополита Филиппа, вот сколько достоинства, сколько благородства, сколько сдержанности. А Мамонов, при всем том, что я понимаю, что он гениальный актер, но он так перевоплощается в Ивана, что просто жутковато. Чур-чур-чур меня. У меня было от этого фильма какое-то ощущение, что здесь, по слову поэта, «кончается искусство, и дышит почва и судьба».

— Да.

— И почва-то такая... не самая лучшая почва дышит. И судьба жуткая.

— Знаете, Мамонов вообще архаический человек. У него каким-то образом... Поэтому я, когда снимал «Остров», почувствовал в нем, что он вообще средневековый. Он какой-то человек, может быть, XV века.

— Которого сюда занесло.

— Да. Поэтому он и жить не мог, поэтому он не знал, куда себя деть. И он был весь свит из каких-то таких мышц, как из веревок. Их не было видно, но видно, что, знаете, вот как, что называется, жилы. Он был абсолютно средневековый. И со средневековыми приступами ярости и недоверчивости.

— То есть как бы органично ему было сыграть Ивана.

— Он сначала даже не очень хотел. Потому что после «Острова», после дикого успеха ему бабки в метро руки целуют. Понимаете, перед ним там бухаются, как будто... И он немножко... Он как актер полетел, почувствовал себя... Ну, как-то...

— А в нем было честолюбие, тщеславие?

— Конечно. Он кукушонок настоящий. Он всех выкидывал из гнезда. «Это я, я, я». Он чистый кукушонок. Но он сам... Мы с ним про это говорили, он очень смеялся. Он такой хотел сделать спектакль даже, который назывался бы «Я». Человек, который всем говорит: «Это я сделал, это я, это я, я придумал».

— Бывает актер без этого качества?

— Янковский.

— У Янковского не было?

— Нет. Они совершенно антиподные. Я помню, приехал Янковский в гостиницу в Суздаль. Начало съемок на следующий день. И вдруг пришел Мамонов. Я чувствую, он выпил. Он волнуется, он выпил. Это нехорошо вообще. И он пришел, мы сидим за столом в местном ресторанчике, в столовой при этой гостинице. И он, значит, присел. Я вижу, что он на грани какого-то такого... Говорит: «Олег, ты пойми. Я же тебя понять, понять хочу». А этот курит трубку, совершеннейший англичанин. Говорит: «Пойми меня». – «Да нет, Олег, ты не понимаешь...» В нем начался этот Грозный снизу, туда и вверх, как крючок. Он прямо под него подлезал. «Я же тебя полюбить хочу. Ты пойми, полюбить». «Люби меня». И через 10 минут этого разговора я не выдержал и ушел. Но они как-то потом договорились все-таки. Олег – великий профессионал.

— А Петр нет.

— А Петр Николаевич все-таки всегда любитель. Он всегда идет по краю невозможности, безвкусицы, переигрыша. Но Янковский там, по-моему, потрясающий. Я подумал, что это его предсмертная роль. Знаешь, мы с ним думали много. А как играть святого вообще? Святой молчит. Для меня вот был образ. То, что Иван Грозный, он везде. Он и говорит, и кривляется, и молится, и плачет. Он и сверху, и снизу, и сбоку. И посреди этого такой, как столбик, стоит святой. И смотрит этими мучительными глазами на него. И ничего не говорит. Весь фильм он промолчал у меня, и это производит потрясающее впечатление.

— Получается, что для Мамонова съемочная площадка не ограничивалась съемочной площадкой, а он продолжал играть и уже за ее пределами. Я где-то читал, что, когда в «Острове» его антагонистом был Иов, которого Дюжев играл, Дюжев в каком-то интервью говорил, что он пытался с Мамоновым наладить какое-то человеческое общение и абсолютно упирался в глухую стену.

— Нет, не так...

— Ну так я читал, что, когда съемки фильма закончились, Мамонов сказал: «Вот теперь мы с тобой можем нормально подружиться и пообщаться, а раньше я не мог, потому что раз мы по фильму вот типа враги, да, такие разные, то и за площадкой я с тобой тоже общаться не буду». И то, что вы рассказываете про Янковского, очень похоже.

— Он перевоплощался.

— «Я хочу с тобой и здесь, в столовой, в ресторане, я тоже хочу залезть в твою душу».

— Он уже пришел Иваном Грозным, он уже... Ну в этом «я тебя полюбить хочу» уже какие-то железные клещи были, которые должны были рвать внутренности Янковского. Это уже оттуда вытекала пытка, да.

— Ну что ж, Павел Семенович, огромное спасибо вам. Благодарен вам за эту беседу. Дорогие друзья, это был подкаст «Жизнь замечательных». И у меня в гостях был прекрасный режиссер, сценарист и замечательный собеседник, душевный человек Павел Семенович Лунгин.

— Спасибо, мне тоже было очень интересно.